Gabriel Dion, Gabrielle Beaudry et Philippe Pasquier

Chaire de recherche en géothermie sur l’intégration des PCP dans les bâtiments institutionnels. Département des génies civil, géologique et des mines, Polytechnique Montréal, H3C 3A7, Montréal (Québec), Canada.

Introduction

Les puits à colonne permanente (PCP) sont des échangeurs de chaleur souterrains qui ont émergé aux États-Unis au courant des années 1990 et dont l’utilisation est encore peu répandue au Canada. Ceux-ci consistent en un forage au roc d’un diamètre d’environ 15 cm et qui peut atteindre une profondeur de 650 m. Le fonctionnement des PCP repose sur l’utilisation de l’eau souterraine comme fluide caloporteur. L’eau est généralement prélevée à proximité de la surface à l’aide d’une pompe submersible et réinjectée à la base du puits. Le contact direct entre l’eau souterraine en recirculation et la paroi rocheuse, en plus du lien hydraulique entre l’eau contenue dans le puits et dans les fractures du massif rocheux, ainsi que l’inertie thermique importante (jusqu’à 11 m³ d’eau dans le puits), confèrent à ces systèmes une grande efficacité thermique.

Afin d’améliorer l’efficacité thermique des PCP en période de pointe, un procédé communément appelé « saignée » peut être employé. Cette méthode consiste à purger le PCP d’un faible pourcentage du débit de circulation, afin de stimuler un écoulement souterrain convergent vers le puits. Ce faisant, le renouvellement de l’eau contenue dans le PCP permet de stabiliser rapidement la température du fluide caloporteur à l’approche de la thermopompe.

En raison de leur efficacité thermique élevée, les PCP constituent une alternative intéressante aux puits géothermiques en boucle fermée. En effet, l’utilisation des PCP permet de réduire la longueur totale de forage requise pour couvrir les besoins en chauffage et climatisation d’un bâtiment, et ainsi de diminuer les coûts de construction et l’emprise au sol de l’échangeur géothermique. Par ailleurs, plusieurs publications témoignent du succès des systèmes de thermopompes géothermiques couplées à des PCP. Notamment, un système installé en 2006 dans un établissement de soins infirmiers du New Hampshire a permis de répondre à une demande en chauffage de 2 160 kW (615 tonnes) en utilisant seulement 16 PCP[1]. Ces résultats ont suscité un intérêt pour les PCP au Canada[2], où la demande pour des systèmes de chauffage à faibles émissions de carbone est à la hausse. C’est dans ce contexte que la chaire de recherche en géothermie sur l’intégration des PCP dans les bâtiments institutionnels de Polytechnique Montréal a été mise sur pied, avec l’objectif de lever les barrières à leur utilisation. Les travaux de recherche réalisés jusqu’à présent comprennent une vingtaine de projets de recherche de niveau maitrise ou doctorat, ainsi que la réalisation et le suivi de trois projets de démonstration sur l’intégration des PCP dans des bâtiments scolaires.

RÉNOVATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE

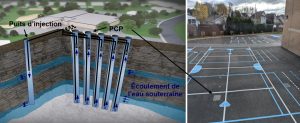

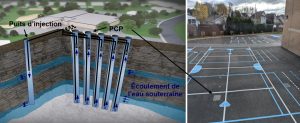

Afin de tester l’efficacité des PCP dans les conditions géologiques et climatiques québécoises, un premier projet de démonstration a été démarré en 2020, sous l’impulsion de la Chaire. Dans le cadre de la rénovation du système de chauffage d’une école primaire à Mirabel, un système de thermopompes utilisant les PCP a été intégré au bâtiment existant. L’échangeur géothermique, constitué de cinq PCP de 135 m, a été construit dans la cour d’école pendant les vacances scolaires. Chaque PCP est équipé d’un tuyau de réinjection descendant jusqu’à 130 m et d’une pompe submersible de 0,5 hp installée dans l’espace annulaire, à 8 m sous le niveau du sol. Un puits d’injection a également été installé en aval hydraulique des PCP afin de permettre le retour de l’eau saignée vers l’aquifère d’origine. Avant de débuter l’exploitation du système, une demande d’autorisation a été soumise au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, conformément à la législation environnementale en vigueur[3]. Cette démarche administrative vise essentiellement à confirmer, avec l’appui d’un rapport d’hydrogéologie, que les débits prévus de pompage et d’exploitation du système ne compromettront pas les ressources locales en eau souterraine.

Figure 1: Installation des PCP dans la cour d’une école primaire à Mirabel.

Figure 1: Installation des PCP dans la cour d’une école primaire à Mirabel.

Les travaux de rénovation ont également permis la modernisation des systèmes mécaniques du bâtiment, qui comprenaient auparavant des chaudières au mazout et électriques, sans aucun système de climatisation. Le nouveau système intègre une thermopompe eau-eau de 70 tonnes, ainsi que trois thermopompes eau-air de 10, 3 et 3 tonnes. La circulation des fluides est assurée par deux pompes de circulation de 5 et 7,5 hp sur la boucle secondaire de propylène glycol, et l’action des pompes submersibles est complétée par une pompe de circulation de 5 hp installée sur la boucle primaire d’eau souterraine. Deux échangeurs de chaleur à plaques sont installés en parallèle afin de permettre l’opération continue du système lors des périodes de maintenance, et séparent la boucle primaire de la boucle secondaire pour éviter d’acheminer l’eau souterraine aux thermopompes. Une chaudière électrique auxiliaire de 198 kW est également installée du côté charge de la thermopompe. Dimensionnée pour couvrir l’ensemble des besoins en chauffage, cette dernière sert à assurer le confort des usagers du bâtiment durant la période de mise en service, ainsi qu’en cas de panne ou de défaillance du système principal.

PHASE EXPLORATOIRE ET DIMENSIONNEMENT de l’échangeur GÉOTHERMIQUE

Pour évaluer le potentiel du site à l’étude pour l’installation d’un système géothermique utilisant des PCP, un forage exploratoire a d’abord été réalisé en 2020. Dans un premier temps, l’analyse des déblais de forage a révélé une géologie sédimentaire composée de dolomie, puis de quartzite à partir d’une profondeur d’environ 99 m. La forte abrasivité et les débits de forage très élevés (plus de 1000 L/min) de l’unité de quartzite ont forcé l’arrêt du forage à une profondeur de 135 m, soit avant l’atteinte de la profondeur prévue de 300 m. Néanmoins, les données recueillies ont permis de confirmer la présence d’un aquifère local très productif, témoignant des conditions hydrogéologiques favorables à l’utilisation des PCP. Par ailleurs, les faibles profondeurs relevées du niveau statique de l’eau souterraine (2 m) et de la surface du socle rocheux (10 m) sont également avantageuses pour cette technologie, puisqu’elles permettent à la fois de minimiser l’énergie de pompage et les frais associés au cuvelage des puits.

Ensuite, une série complète d’essais de terrain a été réalisée sur le PCP exploratoire afin de fournir des données essentielles au dimensionnement de l’échangeur souterrain[4] :

· Profil thermique vertical pour identifier la température souterraine non perturbée ;

· Essai de réponse thermique pour évaluer la conductivité thermique du roc ;

· Essais de pompage pour déterminer la conductivité hydraulique de l’aquifère ;

· Échantillonnage et analyse de l’eau souterraine pour évaluer un éventuel risque de colmatage de la boucle d’eau souterraine.

La conductivité hydraulique élevée de l’aquifère, confirmée par l’interprétation de l’essai de pompage, a permis de concevoir un système de PCP activant la saignée lorsque la température de l’eau souterraine à la sortie des puits atteint 5 °C en mode chauffage et 20 °C en mode climatisation. L’estimation des charges thermiques du bâtiment par une firme de génie-conseil a quant à elle révélé des besoins dominés par la demande en chauffage et une pointe horaire de 131 kW. Enfin, le dimensionnement de l’échangeur souterrain a pu être réalisé sur la base de ces informations, ainsi que des simulations numériques intégrant les paramètres hydrogéologiques et géothermiques issus de la phase exploratoire. Une configuration conservatrice a été retenue couvrant l’ensemble des besoins thermiques du bâtiment, soit cinq PCP forés jusqu’à la profondeur maximale atteignable de 135 m.

Selon la firme de génie-conseil responsable de la réalisation du projet, plus de 22 forages en boucle fermée auraient été nécessaires pour répondre aux mêmes charges thermiques du bâtiment. L’intégration des PCP dans ce projet a ainsi permis de réduire d’environ 73 % la longueur totale de forage requise. Cette réduction substantielle de l’ampleur des travaux d’aménagement de l’échangeur géothermique s’est traduite par des économies financières importantes, estimées entre 40 % et 60 % comparées à un échangeur conventionnel équivalent. Un élément particulièrement révélateur, observé suivant la construction, est que l’ensemble des composantes de l’échangeur géothermique, incluant le forage des 5 PCP et du puits d’injection, les pompes submersibles, les conduites verticales et horizontales, ainsi que l’excavation et le remblayage du site, n’a représenté qu’environ 7 % du coût total du projet de rénovation. Ce constat remet directement en question l’idée souvent véhiculée selon laquelle les forages constituent l’élément le plus coûteux d’un projet géothermique et représente un frein à leur déploiement. Dans les faits, ce sont plutôt les travaux intérieurs, en particulier ceux liés à la plomberie et au système de contrôle automatique, qui ont accaparé la majeure partie du budget et exercé le plus grand impact sur la facture globale.

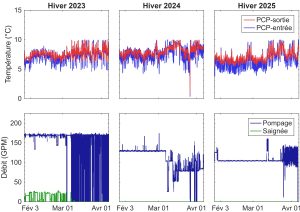

ANALYSE DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DES PCP

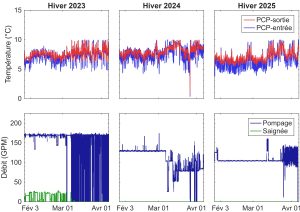

La température de l’eau souterraine à l’entrée et à la sortie des PCP, ainsi que les débits totaux de pompage et de saignée ont été enregistrés pendant trois hivers consécutifs suivant la mise en service du système en décembre 2022. Une observation clé est que la température de l’eau souterraine a très peu dévié de la température initiale de 8 °C évaluée lors de la phase exploratoire, avec seulement un bref épisode sous le seuil de 4 °C observé à l’hiver 2024. Ce premier résultat témoigne de la grande efficacité des PCP et de leur capacité à répondre aux besoins thermiques du bâtiment.

Le suivi des débits de pompage a mis en évidence un cyclage important des pompes submersibles en mars 2023, une période durant laquelle les thermopompes fonctionnaient à des charges partielles en raison de températures extérieures plus clémentes. Cette situation, susceptible de provoquer une usure prématurée des pompes ainsi qu’une remobilisation des sédiments et une augmentation des matières en suspension dans les puits, a été corrigée en 2024 par l’installation de variateurs de vitesse. En ce qui concerne la saignée, la phase de mise en service a révélé un contrôle trop intensif et injustifié de son activation. Un ajustement des points de consigne effectué en mars 2023 a permis d’en cesser l’utilisation, sans compromettre les performances thermiques du système ni affecter les températures de l’eau souterraine. Ce résultat illustre une fois de plus la grande efficacité des PCP et témoigne du caractère conservateur de la configuration à cinq puits retenue pour ce projet.

Figure 2: Températures de l’eau souterraine et débits totaux utilisés par les PCP.

Figure 2: Températures de l’eau souterraine et débits totaux utilisés par les PCP.

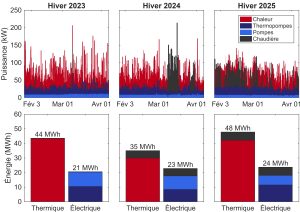

ANALYSE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES PCP

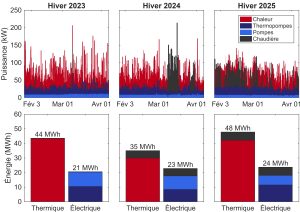

Afin d’évaluer la performance énergétique du système de PCP, une analyse de la répartition de l’énergie électrique utilisée et de l’énergie thermique fournie au bâtiment entre 2023 et 2025 a été réalisée[5]. L’analyse considère les thermopompes, tous les équipements de pompage situés du côté source des thermopompes, ainsi que la chaudière électrique auxiliaire. L’un des premiers résultats d’intérêt est la réduction marquée de l’appel de puissance électrique (entre 64 et 80 % pendant les trois périodes d’étude) comparativement à l’emploi d’un système de chauffage résistif conventionnel. Il est important de noter que ces économies se sont produites lors des journées les plus froides de l’hiver, alors que les moyennes journalières des températures extérieures se situaient entre -18 °C et -26 °C. Ces résultats démontrent le potentiel important des systèmes de thermopompes géothermiques utilisant les PCP pour réduire les coûts de chauffage, particulièrement dans un contexte où une composante importante de la tarification est associée à l’appel de puissance électrique[6]. La grande efficacité thermique des PCP a permis de maintenir la température de l’eau souterraine à des valeurs élevées et a également permis de maintenir un coefficient de performance (COP) moyen de 4,0 à la thermopompe eau-eau sur l’ensemble des trois hivers. Par ailleurs, les données recueillies démontrent que le système de thermopompes a permis de générer des économies d’énergie cumulées de l’ordre de 50 % comparé à un système de chauffage résistif. Il est néanmoins important de souligner que certaines limitations du système de démonstration ont été observées, et qu’il est anticipé qu’un contexte d’exploitation optimisé pourrait mener à des économies sensiblement accrues.

Dans un premier temps, l’activation non essentielle et récurrente de la chaudière électrique auxiliaire a affecté à la baisse les économies d’énergie. Suivant des investigations, cette situation a pu être attribuée à une définition déficiente des séquences de contrôle automatique qui forçaient une mise en protection hâtive et injustifiée de la thermopompe eau-eau et l’activation conséquente de la chaudière électrique auxiliaire. Il est estimé que ces épisodes ont entraîné une réduction de 30 % de l’énergie thermique extraite des PCP et fournie au bâtiment en 2024. Ensuite, la consommation énergétique associée aux équipements de pompage a également nui à l’efficacité globale du système, notamment en raison du fonctionnement à débit constant des pompes submersibles durant l’hiver 2023. Cette situation a été corrigée en 2024 par l’ajout de variateurs de fréquence et la modification des séquences de contrôle permettant une modulation des débits en fonction du niveau de la charge thermique. Cependant, de nouvelles observations lors de l’hiver 2025 ont révélé que ces ajustements ont aussi entraîné un échange de la consommation énergétique entre les thermopompes et les équipements de pompage, sans impact net sur l’efficacité globale du système.

En somme, les observations soulignent l’importance d’une conception rigoureuse et d’une définition précise des séquences de contrôle pour maximiser les économies d’énergie dans le système géothermique. Pour ce projet de démonstration, la présence d’une pompe de circulation supplémentaire de 5 hp sur la boucle primaire, ajoutée afin de suppléer l’action des pompes submersibles, apparaît comme un élément dont l’élimination pourrait contribuer à améliorer l’efficacité globale du système.

Figure 3: Distribution de la puissance et de l’énergie thermique et électrique liées au fonctionnement du système de thermopompes géothermiques et des PCP.

Figure 3: Distribution de la puissance et de l’énergie thermique et électrique liées au fonctionnement du système de thermopompes géothermiques et des PCP.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE

La performance et la résilience à long terme d’un système géothermique utilisant des PCP sont tributaires de la qualité de l’eau souterraine. Selon ses caractéristiques physico-chimiques, celle-ci peut présenter une tendance corrosive ou entartrante pour les composantes de la boucle d’eau souterraine (pompes submersibles, échangeurs intermédiaires, parois des forages), pouvant mener soit à la dégradation des équipements ou à l’accumulation de dépôts engendrant une restriction de l’écoulement dans le réseau de tuyauterie et le massif géologique.

Au site de démonstration, une analyse initiale en 2020 a montré que la qualité de l’eau souterraine était excellente pour l’exploitation des PCP. Notamment, des concentrations faibles ou indétectables de la matière en suspension, des métaux dissous (fer et manganèse), des bactéries et des chlorures ont été reportées, menant à un faible risque de corrosion ou de colmatage particulaire, chimique ou biologique de l’échangeur géothermique. Un programme de suivi de la qualité de l’eau souterraine impliquant des échantillonnages réguliers et mis en place entre 2022 et 2025 a ensuite indiqué le maintien à des valeurs stables des conditions physico-chimiques de l’eau souterraine au fil des ans. Par ailleurs, aucun groupe de bactéries pathogènes n’a été détecté tout au long du suivi. L’ensemble de ces résultats a permis de confirmer l’innocuité environnementale des PCP installés sur l’horizon de trois ans qui a été étudié[7].

D’autre part, aucun problème majeur de maintenance en lien avec la qualité de l’eau souterraine n’a été observé au cours des trois premières années d’opération du système de PCP. L’entretien s’est limité à une intervention préventive afin de vidanger les filtres à sédiments installés sur la boucle d’eau souterraine. Également, certaines sondes de pression hydrostatiques installées dans les PCP ont dû être remplacées en raison d’une usure importante attribuée à un phénomène de corrosion galvanique. Pour prévenir cet inconvénient, l’ensemble des équipements mécaniques installés dans les puits devraient simplement être mis à la terre.

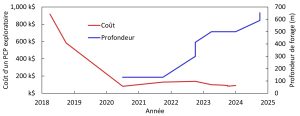

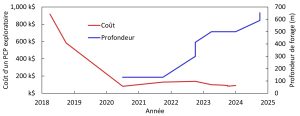

ÉVOLUTION DES COÛTS ET DES PRATIQUES DE FORAGE

Depuis 2018, plus d’une douzaine de projets intégrant des PCP ont été réalisés au Québec, portés par une collaboration soutenue entre la Chaire et différents acteurs du milieu. Les premières initiatives ont été confrontées à des coûts de forage élevés attribués à une compréhension incomplète de la portée et des objectifs des travaux par les entrepreneurs, ainsi qu’à des incertitudes liées aux conditions d’exécution des forages profonds (au-delà de 300 m). Afin de répondre à ces enjeux, un devis de forage mieux adapté aux exigences spécifiques des projets de PCP a été élaboré et progressivement mis en application, en visant notamment à assurer une répartition plus équitable des risques entre les donneurs d’ouvrage et les entrepreneurs. Il repose sur les éléments clés suivants :

· La définition explicite de la portée des travaux, attribuant à l’entrepreneur la responsabilité de déployer un effort raisonnable et d’utiliser des moyens techniques appropriés pour atteindre la profondeur cible définie au contrat. Notamment, la facturation au mètre de forage et l’utilisation d’un compresseur et d’un surpresseur d’appoint afin de maintenir les taux d’avancement du forage pour des profondeurs supérieures à 300 m ;

· L’ajout d’une clause de sortie permettant à l’entrepreneur, en accord avec le donneur d’ouvrage, de mettre fin au forage si le taux de progression chute sous 6 m/h, malgré l’utilisation des équipements d’appoint, et en raison de conditions hors de son contrôle, telles que des venues d’eau importantes ou la présence de roc très abrasif ;

· L’intégration de clauses de communication destinées à soutenir la prise de décision durant le forage, notamment l’obligation d’informer le donneur d’ouvrage des débits d’eau souterraine estimés, particulièrement à l’atteinte de fractures perméables ;

· Et enfin, la possibilité de prolonger le forage au-delà de la profondeur cible initiale, si les conditions souterraines observées le permettent.

L’intégration de ces dispositions dans les appels d’offres a eu un impact tangible sur les coûts de forage qui se sont rapidement stabilisés autour de 160 $/m entre 2021 et 2025. Par ailleurs, la succession des projets et l’amélioration continue des pratiques de forage ont permis d’augmenter considérablement la profondeur maximale des PCP, qui atteint désormais 650 m lorsque les conditions souterraines s’y prêtent. Ces avancées témoignent de l’importance d’un cadre contractuel structuré pour soutenir le déploiement efficace de technologies émergentes telles que les PCP.

Figure 4: Coût d’un PCP exploratoire de 500 m et profondeur maximale atteinte entre 2018 et 2025.

Figure 4: Coût d’un PCP exploratoire de 500 m et profondeur maximale atteinte entre 2018 et 2025.

CONCLUSIONS

L’installation d’un système de thermopompes géothermiques connectées à des PCP dans le cadre de la rénovation d’une école primaire à Mirabel a permis d’offrir une première démonstration de l’efficacité de ces systèmes dans le contexte géologique et climatique québécois. Parmi les conclusions importantes qui ont pu être tirées des travaux effectués :

· La réalisation d’une phase exploratoire est essentielle pour évaluer le potentiel d’un site relativement à l’installation de PCP et acquérir les paramètres requis pour le dimensionnement de l’échangeur géothermique, notamment pour évaluer le potentiel d’utilisation de la saignée ;

· Les PCP permettent de diminuer considérablement la longueur de forage totale requise comparativement aux échangeurs géothermiques conventionnels en boucle fermée. Conséquemment, les PCP permettent de réduire les coûts d’investissement initiaux et l’emprise au sol du champ géothermique, offrant ainsi une alternative avantageuse dans les milieux urbains denses où l’espace au sol est restreint ;

· La capacité de transfert thermique élevée des PCP permet de réduire significativement la consommation d’énergie et l’appel de puissance des bâtiments, y compris lors des pointes hivernales et estivales. Le projet de démonstration a notamment mis en évidence la capacité de cinq PCP à fournir une quantité d’énergie thermique similaire à celle de 22 puits en boucle fermée de la même profondeur ;

· Une attention particulière doit être portée à la conception du système de pompage et à la définition des séquences de contrôle, afin de maximiser les économies d’énergie sans compromettre le confort des utilisateurs du bâtiment. La mise en service et la surveillance continue sont également cruciales pour maintenir et améliorer les performances ;

· Le programme de suivi de la qualité de l’eau souterraine du système de démonstration a permis de mettre en évidence l’innocuité environnementale des PCP au site étudié après trois années d’opération. Également, le système a pu être maintenu en marche sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des mesures d’entretien particulières ;

· Une structure de devis adaptée est essentielle pour limiter le coût des forages profonds et devrait viser à assurer un partage équilibré des responsabilités et des risques entre les entrepreneurs et les donneurs d’ouvrage.

[1] Orio, C.D., Patnaude, Z.J., 2014. Eight Years of Operation of 615 Ton Geothermal Nursing Home in Northern Tier 9.

[2] Pasquier, P., Nguyen, A., Eppner, F., Marcotte, D., & Baudron, P. (2016). Standing column wells. In Advances in Ground-Source Heat Pump Systems (p. 269‑294). Elsevier.

[3] Les lois et règlements à respecter, en fonction du débit journalier maximal prélevé, sont :

· Plus de 75 000 L par jour : La Loi sur la qualité de l’environnement, Article 22 : https ://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/Q-2/

· Moins de 75 000 L par jour : Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, Chapitre IV : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/q-2,%20r.%2035.2

[4] Robert, S., Pasquier, P., & Nguyen, A. (2022). Impact of layered heterogeneity on thermal response test interpretation performed on a standing column well operated without bleed. Geothermics, 101, 102353.

[5] Beaudry, G., Faucher, J., Tonellato, G., Pasquier, P., & Kummert, M. (2024, May 28). Standing column wells in cold climates: Lessons learned after one year of operating a demonstration system in Canada. 2024 Research Conference Proceedings of the IGSHPA. International Ground Source Heat Pump Association.

[6] Hydro-Québec. (2025)., Tarif M. https://www.hydroquebec.com/affaires/espace-clients/tarifs/tarif-m-general-clientele-moyenne-puissance.html

[7] Ouferroukh, M., Courcelles, B., Millette, D., & Pasquier, P. (2024, May 28). Impact of a standing column well on the geochemical and microbiological quality of groundwater. 2024 Research Conference Proceedings of the IGSHPA. International Ground Source Heat Pump Association, Montréal, Canada.